PREMESSE

La sindrome di Tako-Tsubo ha un’incidenza stimata di 1:36.000 nella popolazione generale ed è stata descritta per la prima volta dai Giapponesi nel 1991, chiamata anche sindrome da transitoria modificazione balloniforme dell’apice ventricolare sinistro o ballooning apicale (ABS) od ancora cardiomiopatia da stress od infine sindrome del “crepacuore” (broken heart syndrome). E’ un’entità clinica caratterizzata da una transitoria anomalia della cinesi dei segmenti medio e apicale del ventricolo sinistro con conseguente ballooning apicale, con l’evidenza di anomalie elettrocardiografiche di nuova insorgenza, anch’esse transitorie, specialmente a carico dei tratti ST-T, in assenza di malattia coronarica dimostrabile e con dimostrata significativa maggiore prevalenza nel sesso femminile rispetto a quello maschile (Ratio M/F pari 1:7-3). La tipologia più frequente di paziente è una donna in post-menopausa, senza significativi fattori di rischio cardiovascolare, forse per un danno dell’endotelio, soprattutto dei vasi sub-epicardici, legato al fisiologico calo estrogenico.

Gli autori giapponesi preferiscono utilizzare per questa cardiomiopatia, in realtà conosciuta come abbiamo sottolineato sin dall’antichità, il termine Tako-Tsubo, a causa del rilievo del caratteristico aspetto ad anfora delle immagini della ventricolografia a fine sistole del tutto simili alla caratteristica trappola giapponese usata fin da tempi antichissimi ed ancora oggi per la pesca del polpo chiamata appunto tako (polpo)-tsubo (cestello) (Figura 1)!

La sindrome detta anche cardiomiopatia da stress, è spesso innescata da un improvviso od anche prolungato stress emotivo o fisico (incidente improvviso, morte/funerale di un familiare, esercizio fisico eccessivo, litigi, eccessivo consumo di alcool o grande sovraeccitazione). La sindrome si presenta clinicamente con un quadro sovrapponibile ad una sindrome coronarica acuta con dolore toracico anginoso, e si ha evidenza di alterazioni di tipo ischemico all’ECG, aumento dei livelli degli enzimi miocardio-specifici. Le tecniche di diagnostica per immagini permettono anche di individuare in questi pazienti un’ipoperfusione subepicardica.

CASO CLINICO

Un’anziana donna di 72 anni, senza precedenti patologie cardiache né particolari fattori di rischio cardiovascolare, giunse nel cuore della notte, una calda notte di un torrido ferragosto di Sicilia, presso il nostro Dipartimento a causa dell’improvviso esordio di dolore toracico, retrosternale, terebrante durante l’ostinata e dolorosa veglia notturna al giovane figliolo appena morto a causa di una malattia neoplastica maligna dopo mesi difficili di lotta supportata dalle terapie del caso ma purtroppo senza successo… (Figura 2).

L’obiettività clinica e l’esame obiettivo non sembravano mostrare particolari dati di rilevo, eccezion fatta naturalmente per il pallore e l’estrema prostrazione e contrizione della donna dal volto rigato di pianto, non vi erano rumori patologici cardiaci, né respiratori e nemmeno la presenza di edemi declivi, i parametri pressori risultarono solo lievemente aumentati PA 145/95 mmHg; la Temperatura corporea era nella norma (36.5°C) e la saturazione in O2 in aria ambiente era pari a 97%, la frequenza cardiaca era ritmica sinusale (85 B/min).

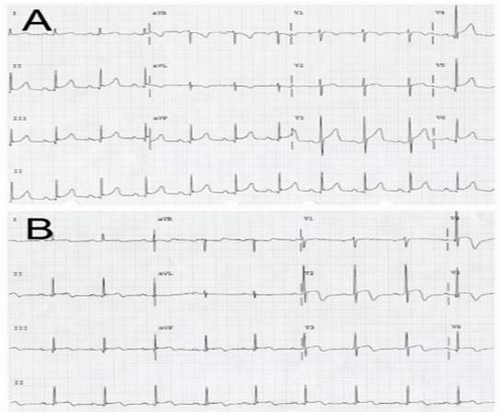

L’elettrocardiogramma mostrò un’elevazione del segmento ST di 1 mm nelle derivazioni toraciche DII, DIII, avF, e nelle precordiali V3-V6 (Figura 3, panel A); il successivo elettrocardiogramma evidenziò l’inversione dell’onda T nelle stesse derivazioni (Figura 3, panel B), mentre il controllo laboratoristico seriato mise in evidenza il rialzo degli enzimi miocardiospecifici CPK e CK-MB ed un picco di troponina I di 3,3 n /dl (range normalità <0,4 ng/dl).

Furono immediatamente somministrate aspirina 300 mg sublinguali ed eparina a basso peso molecolare per via sottocutanea con copertura gastroprotettiva e fu disposto l’immediato trasferimento presso l’Unità di terapia intensiva coronarica del nostro Dipartimento con una diagnosi di sospetta sindrome coronarica acuta…ma davvero sperando si trattasse di un prognosticamente più favorevole “sindrome del cuore spezzato”. Fummo fortunati! La paziente fu sottoposta a coronarografia e ad angiografia cardiaca, eseguita 4 ore dopo l’inizio del dolore toracico, che dimostrano l’assenza di lesioni coronariche ed evidenziarono il cosiddetto aspetto del “palloncino apicale” durante la sistole (Figura 4).

Durante la degenza la paziente venne monitorata e sottoposta ad ECG seriati, a radiografia del torace con esito negativo ed a ripetuti controlli ecocardiografici; oltre agli esami laboratoristici di routine ed al dosaggio seriato degli enzimi miocardiospecifici, fu eseguita anche la ricerca di anticorpi IgM per Virus Influenza di tipo A (H1N1), Influenza di tipo A (H3N2), Influenza di tipo B, Parainfluenza di tipo 1, Parainfluenza di tipo 2, Citomegalovirus, Coxackie tipo B1, Coxackie tipo A16, Echo tipo 7, Adenovirus tipo 3, Chlamidia pneumoniae, Parotite, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia garinii, Borrelia burgdorferi, onde escludere un eventuale insulto miocarditico, con esito negativo. In particolare l’ecocardiogramma miocardico con mezzo di contrasto, eseguito in sesta giornata, mostrò un ampio difetto di perfusione nella regione apicale acinetica del ventricolo sinistro. In ottava giornata la paziente fu dimessa con terapia domiciliare a base di beta bloccanti, ACE inibitori acido acetilsalicilico e diuretici. Il follow-up ad un mese mostrò la normalizzazione della perfusione miocardica e il movimento della parete ventricolare sinistra risultarono completamente nella norma e tre mesi dopo la nostra paziente apparve obiettivamente clinicamente guarita, ma il dolore…quel dolore al petto…quel dolore al cuore di madre addolorata ed inconsolabile…non era, certamente e comprensibilmente, ahinoi, scomparso…

DISCUSSIONE

I meccanismi fisiopatologici, ancora soltanto parzialmente conosciuti, proposti per la sindrome di Tako-Tsubo includono, a partire da un’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene ed una aumentata presenza di catecolamine circolanti, vasospasmo coronarico, spasmo coronarico microvascolare, cardiotossicità conseguenti all’esaltata attività catecolaminergica, oppure una miocardite acuta, od un’ostruzione transitoria all’efflusso del ventricolo sinistro e la rottura di una placca non ostruttiva seguito da trombolisi spontanea. La disfunzione microvascolare e lo stordimento miocardico mediato dalle catecolamine, specialmente increte a seguito di un evento acuto stressante, sembrerebbero essere correlati poiché una lesione endoteliale mediata da catecolamine potrebbe essere a sua volta a monte della disfunzione microvascolare osservata nei pazienti con ABS. Fortunatamente, tuttavia, il tasso di mortalità per cardiomiopatia di Tako-Tsubo è assai inferiore a quello dovuto all’infarto miocardico acuto (circa il 4%, mentre la sopravvivenza di tali pazienti è del 96%). La marcata disfunzione ventricolare sinistra correlata alla caratteristica alterazione ad “anfora” della Tako- Tsubo di solito scompaiono entro alcune settimane, ma tuttavia la sindrome può ripresentarsi.